こんにちは、あるいはこんばんは。ぽめおです。

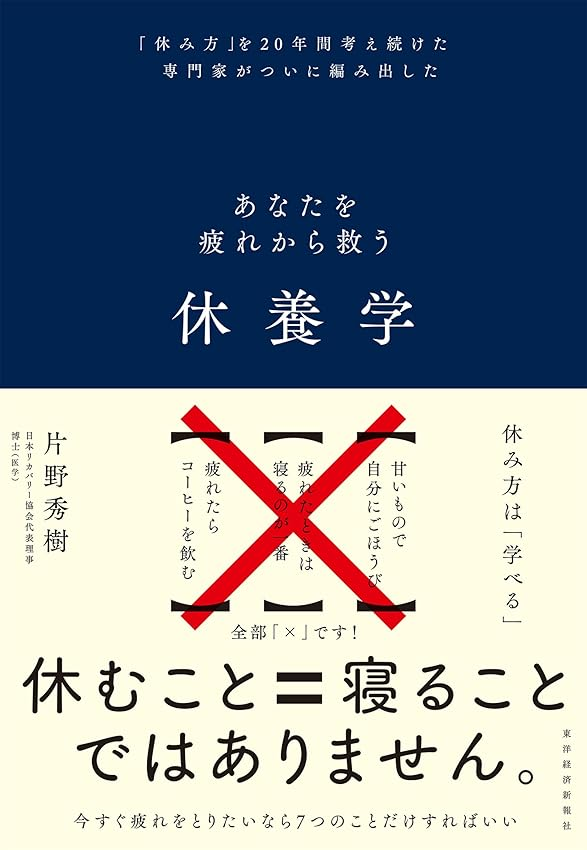

今回は、片野秀樹さん著『休養学 あなたを疲れから救う』をご紹介します。

皆さん、最近ちゃんと休めていますか?

「いや、休んでるはずなんだけど疲れが取れない…」という人、多いんじゃないでしょうか。

著者が代表理事を務める日本リカバリー協会が2025年に実施した最新調査によれば、なんと8割以上の人が「疲れている」と回答。しかもその疲れは、肉体だけでなく、脳や心まで深く蝕んでいることが多いそうです。

僕自身も最近「なんかずっと疲れてるな…」と感じていたので、改めて休むことを学び直すためにこの本を手に取りました。

結論:休養は「守り」から「攻め」へ

Q. 「休養学」とは何か? 僕たちはどのようにして休むべきか?

A..働き続ける中で積み重なった“目に見えない疲れ”を回復するための、科学的かつ実践的な休み方を体系化した学問です。

そして本書のメッセージは明確です。「守りの休養」ではなく、「攻めの休養」へシフトせよ!です。

目次

What:『休養学』とは何か?

「休養学」は、いわゆる「睡眠ハウツー」のようなものではありません。

「回復を目的とした意図的な休み方」を科学的に整理し、実践できる形にしたものです。

現代人が抱える疲れは、大きく3つに分けられます。

①肉体的疲労(筋肉や体力の消耗)

②精神的疲労(感情の負担やストレス)

③脳の疲労(情報過多・意思決定疲れ)

特に現代は、デジタル化とマルチタスク化のせいで脳の休息不足が慢性化しています。

疲労は「発熱」「痛み」と並ぶ3大生体アラートのひとつで、本来は体が「休め!」と送ってくれるサインです。しかし、私たちはそのサインを無視しがちです。

なぜ無視してしまうのかというと、疲労だけは「もう少し頑張らなくちゃ」とマスキングできてしまうからです。

コーヒーやエナジードリンクを流し込んで気合で乗り切った経験の一度や二度みなさんもあるのではないでしょうか?それに、「疲れたから」という理由で病院に行くこともないですよね。

疲れにも段階があり、

・急性疲労(1〜2日で回復)

・亜急性疲労(数週間〜6か月未満)

・慢性疲労(6か月以上持続)

と分けられます。

本書が焦点を当てるのは、特に亜急性〜慢性疲労の回復方法です。

「急性疲労」は良いの?と思った方もいるかもしれませんが、急性疲労は運動後に起きる筋肉痛が日が経つと回復するのと同じように、自然なことであるため、さほど気にする必要はありません。

Why:なぜ今、「休養学」が必要なのか?

昔の「土日休み」や「お盆休み」などの連休は、肉体労働時代の疲労回復には有効でした。

しかし現代は、休日を過ごしても疲れが抜けない人が激増しています。その理由は――

- 常時接続社会

スマホ通知、SNS、LINE連絡…。

身体は「オフ」のつもりでも脳はずっと「オン」のまま。これが“見えない労働”です。 - 燃え尽き症候群の低年齢化

Z世代やミレニアル世代でも、入社数年で精神的に疲れ果てる人が増加。モチベーションの低下や創造性の喪失が深刻です。 - 「休むこと」への罪悪感

日本では「頑張ること」が美徳視され、休みは後回し。休養スキルを学ぶ機会もほぼありません。

つまり、昔ながらの休み方では現代型の疲労には対応できないんです。

そのために、僕たちは「休み方」を学ぶ必要が出てきたということです。

How:休養学の実践法

本書では、休養を「活動→疲労→休養→活力」という四角形のサイクルで捉えています。

多くの人は「休養」で終わりがちですが、本当に回復するには最後の「活力」が欠かせません。

活力を高めるための4条件は――

1.自分で選んだ負荷であること

2.仕事とは関係ない負荷であること

3.成長につながる負荷であること

4.楽しめる負荷であること

これらを満たすことが重要です。

「誰かにやらされる」とかではなく、「頑張れば達成できそうなこと」を始めてみると良いかもしれません。

さらに休養は、次の3つの観点と7つのタイプに分類されます。

生理的休養

- 休息タイプ:睡眠、昼寝、ストレッチ

- 運動タイプ:軽い運動、入浴

- 栄養タイプ:胃腸に優しい食事、断食

心理的休養

- 親交タイプ:安心できる人との時間

- 娯楽タイプ:音楽、ゲーム、推し活

- 造形タイプ:自然やアートに触れる

社会的休養

- 転換タイプ:旅行、模様替えなど環境を変える

ポイントは、複数のタイプを組み合わせること。

たとえば旅行(転換)先で温泉(運動+休息)に入り、スマホを置いて自然(造形)を楽しむ――これだけで一気に多層的な回復が可能です。

他にも「音楽を聴きながら料理をする(娯楽+栄養)」「友達と一緒にスポーツをする(親交+運動)」などなど、皆さんも実は無意識で実践しているかもしれませんね。

ぽめお的感想

この本を読んで、「休む」という行為がこんなに奥深いものだったのかと驚きました。

特に心に残ったのは、ドイツの会社員が**「まず休みを決めてから」仕事のスケジュールを組む**という話。

日本人は逆で、「仕事の合間に休みを入れる」。

これでは回復の優先度が永遠に低いままです。

最近僕が実践して効果を感じたのは「デジタル断食」。

特にサウナや温泉はスマホを持ち込めないので、強制的に休めます。さらに身体的疲労も取れるので、一石二鳥です!

この本は、自分の休み方を根本から見直すきっかけになります。

「休むことに戦略が必要だ」と感じた人には、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

📖 『休養学 あなたを疲れから救う』をチェックする